離乳食のパプリカは輸入品も使ってOK?おいしいパプリカの見分け方

離乳食で使う食品については、農薬などが気になり輸入品を使っても良いのか不安になるママもいると思うので、輸入パプリカの安全性について解説し、おいしいパプリカの選び方を紹介します。

輸入品もきちんと日本国内の基準に照らし合わせて栽培されている

パプリカは日本でも栽培されていはいますが、完熟するまで収穫できず、手がかかることもあり生産量は少なく、輸入品の方が手軽に購入できます。

パプリカの多くは韓国産であり、国産は1割程度

スーパーで見かけるパプリカの多くは韓国産のものが多く、それ以外ではオランダやニュージランド産のものを時折見かけます。国産のパプリカは輸入品に比べて値段が倍以上ですし、ほとんど見かけることがありません。

2014年の農林水産省の統計によるとパプリカの日本国内における生産量は輸入量の10%程度で、ほとんどを輸入に頼っているのが現状です。

輸入品にも農薬の規制はあり、検疫所でのチェックもある

日本では厚生労働省により、すべて農薬や飼料に使われる添加物、動物用の医薬品について人が摂取しても安全とされる量の残留基準値が定められています。日本での生産・販売はもちろん、日本に輸入される農作物にも基準は適応され、残留基準値を超えている食品の輸入は食品衛生法によって禁止されています。

輸入品のパプリカも検疫所にて定期的にチェックが行われており、実際に基準値を超えたものは検疫所で回収されているという報告もあります。心配しすぎても仕方なく、スーパーなどで一般的なルートを辿って販売されているものは離乳食で使ってもまず大丈夫だと考えられます。

離乳食には甘味が強いパプリカを使いたい!おいしいパプリカの特徴

美味しいパプリカは見た目で次のような特徴があります。

- 全体の色が均一

- シワがなくヘタの切り口が鮮やかな緑色

- 大きすぎない(成長しすぎたものは果肉が固くなる)

カラーピーマンとパプリカの違いは?パプリカの黄色と赤は何が違う?

パプリカは形からもわかるようにピーマンの仲間ですが、ピーマンやカラーピーマンという種類の野菜とはなにが違うのでしょうか?また、赤・黄色・オレンジといった色の違いはなにが原因で、栄養の違いはあるのでしょうか。

パプリカとは、カラーピーマンの中でも肉厚で甘い品種

文部科学省が策定する食品成分表において、パプリカは香辛料としてしか掲載がなく、カラーピーマンとパプリカに関しては、はっきりとした区別はなされていないようです。

その一方で、スーパーなどではパプリカとカラーピーマンは区別されて販売されているのを目にします。日本では、便宜上カラーピーマンの中でも肉厚の甘い品種がパプリカと呼ばれているようです。

パプリカの色はカロテノイド色素の違い!

パプリカには、人参に多く含まれるβカロテンやトマトに含まれるリコピンの仲間である、黄色・橙・赤色の元となるカロテノイドと呼ばれる色素が含まれています。

日本で見かけるパプリカは赤色、黄色、橙(オレンジ)色のものが一般的ですが、それぞれの色の違いはカロテノイドの違いによるものなのです。

赤パプリカに含まれる抗酸化作用のあるカプサイシン

赤はパプリカ色素と呼ばれるカプサンチンによるもので、天然添加物の着色料としても利用されるほど色鮮やかな色素で、カロテノイドは一般的に色が濃いほど体内で抗酸化作用が強く機能すると考えられているので注目を集めています。

黄色・オレンジ色のパプリカに含まれる目の調子を整えるゼアキサンチン

一方で黄色・オレンジはゼアキサンチンと呼ばれる色素で、最近では目の黄斑部に作用することが判明し、眼精疲労に効果があるのではと期待されており、サプリメントにも配合されています。

ちなみに黄色やオレンジになるパプリカの品種は、赤色の元であるカプサンチンが何らかの理由で着色するほど大量に合成されないためではないかと考えられているようです。

パプリカはピーマンよりもビタミンCや葉酸が豊富!おすすめは赤パプリカ

パプリカにはカロテノイド色素による体内への健康効果だけでなく、ビタミンCや葉酸といった栄養素もたっぷり含まれています。

パプリカは文部科学省の食品データベースには野菜としてのデータが掲載されていないため、カラーピーマンの一種として赤ピーマンと黄ピーマンの栄養情報をもとに解説します。

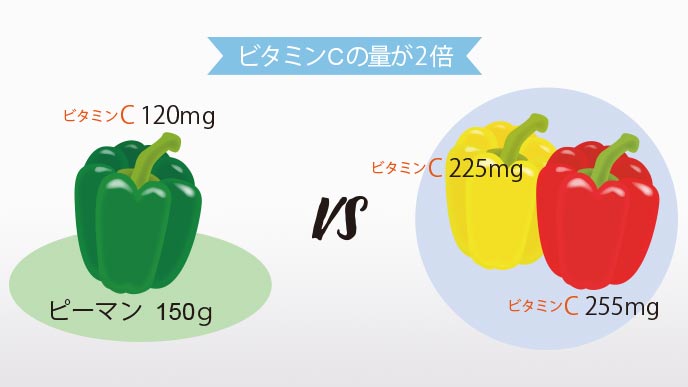

ピーマンの2倍!パプリカは離乳食の「ビタミンC」補給に使える!

パプリカにはビタミンCがピーマンの2倍含まれており、その量は赤パプリカ1個を150gくらいだとすると、ビタミンCは成人女性が1日に摂取したい量の2.5倍に当たる255㎎です。

黄色のパプリカのビタミンCは赤の9割程度とやや少ないのですが、それでも150gあたり225㎎あり、パプリカは果肉が厚いためビタミンCを加熱から守ってくれます。

加熱調理が欠かせない離乳食期のビタミンC供給源としてもパプリカは優秀です。

やっぱりピーマンの2倍!動物性食品と一緒に摂りたい「葉酸」

葉酸は、細胞を作る際に使われるので新陳代謝が活発な赤ちゃんにとって大切な栄養素であり、ビタミンB12と共に赤血球を作る際にも欠かせないため、不足すると貧血になる恐れもあります。

パプリカにはピーマンの2倍以上の葉酸が含まれていて、ビタミンB12は動物性の食品に含まれるので肉や魚、卵など組み合わせて調理するのが良いでしょう。わずかではありますが、やはり葉酸も赤パプリカの方が含有量が多いです。

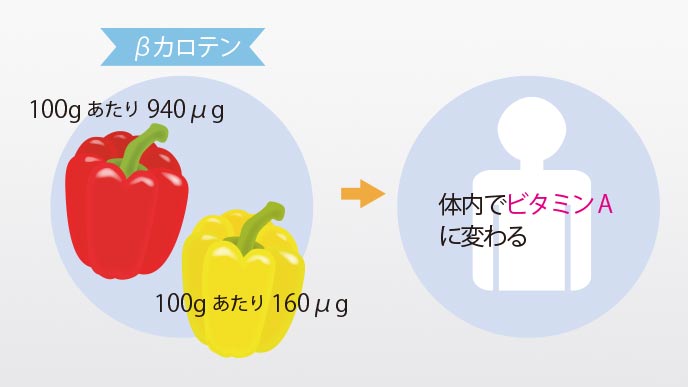

特に赤パプリカに豊富な「βカロテン」

βカロテンは体内でビタミンAとして使われる栄養素であり、100gあたり赤パプリカ(赤ピーマン)に940μg、黄パプリカ(黄ピーマン)に160μg含まれています。

ビタミンAは皮膚の粘膜の保護やのどや鼻の粘膜を保護して細菌の侵入を防ぐといった赤ちゃんの健康維持に大切な栄養素である反面で摂りすぎも注意しなければならないのですが、βカロテンは必要量だけが体内でビタミンAに変わるためパプリカの食べすぎを気にする必要はありません。

離乳食にパプリカとピーマンを使いこなそう!

パプリカの皮むきとほぼ同じように、ピーマンも皮を剥けば離乳食中期から食べられます。パプリカはピーマンよりも甘味が強いのが特徴ですが、ピーマンはパプリカに比べ果肉が薄いというメリットもあります。下ごしらえの方法は同じですので、パプリカもピーマンも離乳食に上手に取り入れていきましょう。

1 2